財務管理の基礎知識

執筆担当

中嶋 徹(Toru Nakajima)

中小企業診断士、ITコーディネータ、インキュベーション・マネージャ

プロフィール

1961年生まれ 青梅市出身

大学卒業後、地域金融機関を経て商工会議所勤務、現在はおうめ創業支援センター常勤。趣味はゴルフと家庭菜園。

第6回 融資審査のポイント

公的融資制度は、だれでも融資が決定して使えるわけではありません。必ず事前の審査があり、それにパスしなくてはなりません。事前に、どのようなことを審査されるのかを知っておくことで、その準備をしておきましょう。

<今回のテーマ>

1.審査ポイント①

資格

2. 審査ポイント②

資金使途とその効果、返済能力

3. 審査ポイント③

事業の計画性、経験、その他

1.審査ポイント①

<対象業種>

まずは入り口段階での審査として、融資の対象業種であるかどうかということを見られます。

一般的な業種であれば、ほぼ対象になりますが、一例として下記の業種の場合は、対象になりませんのでご注意ください。

農・林・魚業

風俗営業飲食業

易断所、観相業、相場案内業

金融業・保険業

政治・経済・文化団体

その他

<許認可>

許認可が必要な事業の場合は、必要となる許認可を得ていること。

理美容業

マッサージ業

ペットショップ

リサイクルショップ

食品製造業

飲食業

介護事業

その他

*日本政策金融公庫の場合は、審査時点で許認可がなくても、先行して審査を受けることは可能です。

<税の滞納がないこと>

公的資金は税金の一部を投入しているため、当然税金などの滞納があれば申込みはできません。

事前に納税を済ませてから申込む必要があります。

なお、税金ではありませんが、年金、公共料金、クレジット代金、家賃などの滞納があれば、それを理由に審査が否決されることもあります。

2.審査ポイント②

<事業性資金であること>

資金の使途(使いみち)が事業に関することに限定されます。当然ですが、事業とは関係のない旅行、買い物などプライベートの支出は対象外です。

<必要性と投資効果>

購入するものが本当に必要なものなのかどうかです。今必要ではない、もっと低価格なものでも代用できるのであれば、それも対象外とみなされる恐れもあります。

また、それを購入して効果があるのかどうか?投資ですので、その投資によって投資額以上の見返りがなければ、効果無しと判断されてしまいます。

<返済能力>

貸したお金を返せる能力があるかの判断で、重要な判断材料となります。

売上-経費=利益

となりますが、その利益の中に自分の生活費と返済元金があるかどうかということです。

3.審査ポイント③

<経営者>

企業経営力、経営意欲、信頼性など経営者として適合する人物かどうかを判断されます。

書類だけでは判断が難しいため、対面による面談で判断されますので、日頃から言葉遣いや受け答えを注意しておきましょう。

<事業の計画性>

事業の計画性は重要なポイントになります。

事業の計画性は、事業計画書のまとめ、自分の言葉で的確にプレゼンテーション(説明)できなければ何の意味もありません。

融資審査の場合は、資金の調達と使い道、起業してから向こう3年から5年程度の資金繰り計画が重要ですので、ここはしっかりとしたものを作りこんでおきましょう。

<経験の有無>

まったく経験のない事業を始めることに対しては、金融機関はOKを出しません。

<その他>

他にも審査ポイントはありますが、全体を総合して判断されます。

第5回 公的融資制度の詳細

公的融資制度は、市区町村、都道府県、国が実施しているものの3つに別れていることは前回学びました。

今回は、それぞれに中身を確認します。

<今回のテーマ>

1.市区町村の例

青梅市・奥多摩町・羽村市の制度

2.都道府県の例

東京都の制度

3.国の例

日本政策金融公庫の制度

第4回 公的融資制度の概要を知る

開業時に必要となる資金の総額が決まったら、次はその調達先を探します。自己資金の範囲内であれば何の問題もありませんが、そうでない人の多くは、不足する資金を金融機関からの借入れで賄うのが一般的な調達方法です。まずは、公的資金について学びましょう。

<今回のテーマ>

1.公的資金のメリット

メリットは何なのかを理解しましょう

2.デメリットとは

デメリットについても事前に知っておきましょう

3.概要を理解しよう

まずは全体の概要を掴んでおきましょう

1.公的資金のメリット

融資とひと言で言っても、様々な制度があります。

公的な融資制度としては、大きく3種類に分類されます。

・市区町村

・都道府県

・国(政府系)

公的資金以外には、

・銀行や信用金庫など

・投資会社

・その他

とあります。

公的資金のメリットは、

・金利が安い

・制度が充実している

・融資条件がやや緩い

ことが挙げられます。

2.デメリットとは

一方、デメリットもあります。

・時間がかかる

・必要な書類が多い

・手続きが面倒で複雑

確かに、このようなデメリットはあるものの、一般的に何の実績もない創業者が、金融機関からお金を借りることができるのは、この公的融資以外はないと言っても過言ではありません。

ですから、資金調達先としては、まずは公的融資制度を第一に考えておきましょう。

第3回 初期投資額を試算する

開業する上で、資金計画をするなら何から考えればいいのか?そして、必要なお金をどこから調達すればいいのか、今回はこれがテーマです。お金を借りようとしている人も、自己資金の範囲内で開業しようとしている人も、どちらも必ず一度は試算してみてください。

<今回のテーマ>

1.設備資金とは

設備資金とはどんなものを指し、融資を申込むにはどんなことが必要なのか

2.運転資金とは

運転資金とは、どれくらいの金額を用意すればいいのか

3.調達方法と見直し

必要な資金をどこから持ってくるのか(調達先を考える)

1.設備資金とは

事業を始める前に「初期投資額」として、何にどれくらいお金が必要なのか、いくらなければ起業できないのか、ということを知っておく必要があります。

初期投資額とは、最初に必要なお金のことで、大きく「設備資金」と「運転資金」に分けて考えます。

設備資金とは、1年以上に渡って使い続けることができる比較的大きな買い物です。

具体的には・・・

・店舗の内外装工事

・営業車両

・機械装置

・什器・器具など

・店舗や工場の敷金・保証金

このようなものが代表的な設備に該当します。

なお、融資を申し込むのであれば、これらの見積書が必要になりますので、業者から発行してもらいましょう。

2.運転資金とは

運転資金とは、日常の営業活動で必要なお金のこと。

具体的には・・・

・商品の仕入代金

・地代家賃

・広告宣伝費

・水道光熱費

・人件費

・消耗品など

こうした細かな出費がほぼすべて運転資金に該当します。

なお、この運転資金に必ず加えていただきたいものに「当面の運転資金」があります。別名で「留保金」などとも呼ばれますが、これはすぐに使う予定はないけど、いざというときに使うことができる手持ちの資金のことです。

仮に売上がなくても3ヶ月から半年程度は乗り切ることができる金額を考えておくと良いでしょう。

3.調達方法と見直し

こうして考えた設備資金と運転資金の合計が「初期投資額」です。

さて、みなさんはいくらになるでしょうか?試算してみてください。

この初期投資額は、どこからか調達しなければなりません。

・自己資金

・親・兄弟から

・金融機関からの借入

・クラウドファンディング

・補助金や助成金

いくつか考えられますが、この段階で調達方法に無理があるならば、必要な資金を見直さなくてはなりません。

注意いただきたいのは、運転資金の中にある「当面の運転資金」です。この額を少なくし過ぎて、開業してすぐに資金が足りなくなってしまうケースは少なくありません。どうしても調達見込みが立たないならば、自己資金が貯まるまで起業を伸ばすのも選択肢の一つです。

第2回 創業者の実態と対策

前回は、経営者が本来考えるべきことと実態のギャップなどについて触れました。今回は、開業して1年経った人たちのアンケート調査から、売上と支出の予想や実態について考え、その傾向と対策についてです。起業した先輩たちの苦労や経験から、学ぶべきことはたくさんあります。

アンケートはすべて日本政策金融公庫総合研究所の「新規創業パネル調査結果(複数回答・%)」より

<今回のテーマ>

1.売上予想とのギャップ

開業時の売上予想は難しい?

2.支出予想とのギャップ

予想以上にある支出(出費)と開業前に知らなかった支出

3.安定経営のために

安定した経営をするために今から準備しておくこととは何か

1.売上予想とのギャップ

「思ったより客単価が低かった」など相対的に予想よりも下振れしています。多くの創業者が、当初の予想よりも売上が少なく、苦しんでいるようです。このように、事前に正確に売上を予測することは難しいのが実態です。

2.支出予想とのギャップ

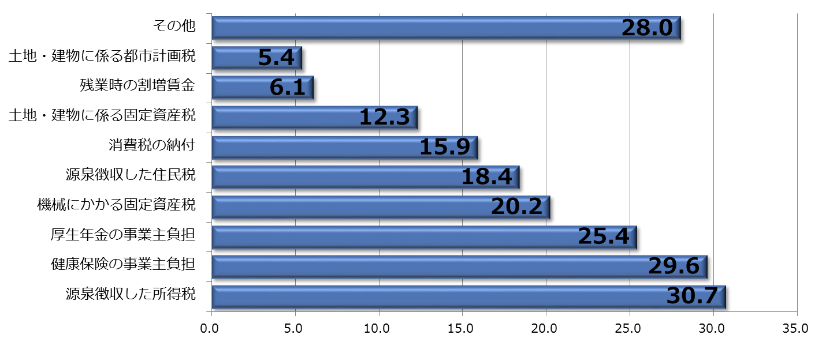

最も多い回答が「開業前には知らなかった支出が多かった」です。具体的には、税金や社会保険の雇用主負担分など、これまで出会うことのなかった支出のようです。事業をしてみて始めて分かることも多いのが実態です。

3.安定経営のために

このアンケート結果から読み取れることは、売上というものは、不安定であり下振れすることが多く、予測は難しいということ。

支出は予定外の出費も多く、思ったよりも膨らむということ。

だからと言って、事前の計画や売上予測はしなくていいというものではなく、しっかりと事業計画の中で考えるべきものです。

とくに、支出については、「知らなかった」からと言って免除されたり、許されるものではありません。事前の予測から大きく外れて、資金繰りが苦しくならないよう、次のことをしっかりと肝に銘じましょう。

いざというときのために使える手持ちの資金(運転資金とか内部留保金などとも言う)を多めに用意してから起業すること。起業してからこうしたお金を貯めていくのではなく、始める前に十分な手持ちのお金を確保しおくことが、永く経営するコツです。

短期間で経営が行き詰る原因の多くが、この手持ちの資金を十分に確保しないうちに起業してしまったということです。お金に関しては、十分な資金がないままに見切り発車で起業しないこと、これが重要です。

第1回 お金と経営

経営とお金は切っても切り離せない関係です。なぜなら、お金は会社の血液であり、事業を継続する上では必要不可欠なもの。お金が血液のように循環しなくなったとたん、事業はそこでSTOP!ということになります。

起業家だけではなく、何年、何十年も経営している人でさえも悩ましい課題が「お金」なのです。

<今回のテーマ>

1.投資と支払

お金の使い道としての「投資」と「支払」の違い、お金の使い道の理想形

2.経営者が本来考えるべきこと

お金のこと以外で経営者は何を考えなければいけないのか

3.創業者の実態

開業時に苦労したことや現在苦労していることの実態

1.投資と支払

「経営者が考えていることの7割は、お金に関すること」このように言われたりもしています。

「えっ、本当?」

と思われる方も多いでしょうが、実際のところまったくのでたらめではなさそうです。

たとえば・・・

・何に投資しようか

・次はどんな商品を開発しようか

・従業員を採用、増やそう

・もっと広告宣伝をしていこう

このような考えのもとで会社のお金を使うことがあります。これらは「投資」であり、将来のリターンを期待して事前にお金を使う前向きな事業活動です。

2.経営者が本来考えるべきこと

経営者として本来考えるべきことは、「支払・返済」といった負債に対する対処法ではなく、会社の「将来像・方向性」といった未来に対するあるべき姿を描くことです。

会社の「将来像・方向性」とは

・経営理念

・経営目標・ビジョン

・ビジネスモデル

・将来像

・事業コンセプト

などです。

これらは経営者の仕事であり、避けて通ることはできません。

3.創業者の実態

日本政策金融公庫のアンケート調査によると、開業するときに苦労したこととして「資金繰り・資金調達」を挙げた人が一番多く、開業後1年経過しても販路開拓に次いで苦労している結果となっています。

この結果からもわかるように、お金と経営は関係性が深く、常に経営者を悩ます課題になる可能性が高いものです。

経営者になったら、「支払・返済」に追われることなく、会社の将来像や方向性を踏まえた「投資」を考えることに時間を掛けていきましょう。

そのためには、事前の準備として、自己資金を多く持つこと、事業計画を立てた上で行動することが重要です。